Тема богословия священника Павла Флоренского актуализировалась накануне нашего внезапного визита в Софрониеву пустынь под город Арзамас. Настоятель пустыни протоиерей Владимир Цветков, который считает П. Флоренского своим духовным учителем, предложил взять его теологию за основу для беседы о метафизике язычества и христианства. Стоит признать, что теология Флоренского, изложенная в его фундаментальной работе «Столп и утверждение истины», действительно предлагает богатую фактуру как для полемики, так и для обнаружения пространства диалога в сферах высокой метафизики и теологии на основе языческого традиционализма.

Священник Павел Флоренский (1882 – 1937) — выдающийся богослов и философ первой половины XX века, сильно повлиявший на религиозную мысль. Более того — плодотворный ученый, математик и физик, работавший инженером в ранние годы советской власти. Позднее Павел Флоренский попал в опалу, сменил несколько лагерей содержания, в числе которых известный Соловецкий лагерь, где он работал в химической промышленности. Был расстрелян советской властью в 1937 году.

В своем богословии П. Флоренский часто цитирует не только святых отцов Церкви и философов, но и современных ему светских ученых, а также мистиков и оккультистов других религий и учений. Это новаторство продиктовано широтой взглядов Флоренского и его ориентацией на единство мистико-религиозного опыта. В основе богословия Павла Флоренского лежит неоплатонизм и хенология — учение о Едином. Здесь мы сразу можем локализовать его философию в поле теологического двоеверия , когда за фасадом ортодоксального (или пограничного с ортодоксией) языка и дискурса Церкви скрываются и выражаются вполне языческие идеи «эллинской мудрости» Платона и неоплатоников.

Ключевая работа Флоренского — диссертация «Столп и утверждение истины», состоящая из цикла «писем» и рассуждений на темы богословия, обожения, теодицеи, сущности Троицы и т. д. Но также известно, что ранее Флоренский планировал защищать диссертацию по Ямвлиху — выдающемуся неоплатонику из Сирии. В центре работы Ямвлиха стоял синтез неоплатонизма, пифагорейства и языческой теургии и практики; он стремился к созданию целостной всеобъемлющей системы от теории (созерцания высших сфер) до магии и практики. Такая сфера изначальных интересов подталкивает критиков Флоренского к утверждениям, что дух античности ему де-факто оказался ближе духа христианства. Здесь стоит отметить такой немаловажный фактор, как дух времени, в котором творил Павел Флоренский. Он был современником Серебряного века европейской культуры, одной из особенностей которого в России стал живой интерес к языческой тематике на разных уровнях и в разных направлениях: от фольклористики и народничества в сторону русского язычества до глубокой философии и мистики под знаком Диониса и при влиянии Ф. Ницше. Среди многих, кто, так или иначе, обращался к язычеству в своем творчестве и мышлении, стоит отметить А. Блока, С. Есенина, Н. Клюева, В. Хлебникова, писателя и философа Д. Мережковского (и его идею «Третьего Завета» между язычеством и христианством), Вяч. Ив. Иванова («Дионис и прадионисийство») и др.

Богословское двоеверие Флоренского, который был знаком с многими современниками-поэтами и философами, вполне вписывается в царивший Zeitgeist; Серебряный век вынашивал в своем чреве совсем иной вектор (точнее, спектр возможностей) развития русской мысли, культуры и истории, нежели православно-царский или светско-советский проекты. Можно было бы предположить, что, свершись некий случай в становлении Павла Флоренского, мы бы имели не крупного богослова православия, но глубокого неоплатонического мистика.

Поэтому идеи Флоренского интересны для изучения язычниками как мысли влиятельного оппонента и иллюстрация того, как языческая мудрость «переваривает» ограниченность креационизма, а христианское мышление ищет разрешения и спасения от апорий собственной догматики в эллинской мудрости и мистицизме.

Но тем не менее некоторые суждения Павла Флоренского о язычестве, философии и теологии порой граничат с вульгарным невежеством в вопросе и модернизмом. Отчасти это также влияние религиоведческой науки в его эпоху, которая всецело находилась под властью теорий эволюционизма, позитивизма и не могла предоставить релевантные оценки иным культурам и религиям; с другой стороны, играет роль «личное уравнение» автора: православный богослов и одновременно успешный ученый естественно-математического профиля, Павел Флоренский неизбежно был аффектирован двумя этими составляющими, которые вносят искажения в его восприятие язычества как такового. Именно этим нюансам мы и посвятим наши полемические замечания к «Столпу и утверждению истины» священника Флоренского.

Теологические замечания к письмам

Письма II и III

Во втором письме П. Флоренский приводит три вида самоочевидных суждений об истине, выделяя самоочевидность чувственного опыта, самоочевидность интеллектуальную и самоочевидность мистической интуиции. О последнем, мистическом суждении,он пишет следующее:

«И, наконец, самоочевидность интуиции может быть самоочевидностью интуиции мистической; получается критерий истины, как он разумеется большинством мистиков (особенно индусских): “Достоверно все то, что остается, когда отвеяно все неприводимое к восприятию субъект-объекта, достоверно лишь восприятие субъект-объекта, в котором нет расщепления на субъект и объект”» .

Здесь Павел Флоренский затрагивает тему апофатического познания и духовного восхождения адепта (если мы говорим о ряде даршан в Индии) к высшему уровню тождества сознания адепта и сознания Божества (атман есть брахман), хотя критерий «достоверности» терминологически тут не совсем корректен. Действительно, практикуя жесткую аскезу , особенно в школах под зонтичным термином «Вамачары» (Пути Левой Руки), адепт по мере восхождения через преодоление освобождается от различных отождествлений с феноменами и эго, доходя до высшего состояния наполнения Божественным или, иными словами, раскрытия в себе Бога (Шивы, Брахмы). Это та точка, где нет расщепления на субъект и объект; от метафизической формулы «я есть это» отсекаются края, остается лишь чистое присутствие. Но из этой же точки присутствия черпается и «достоверность» того, что осталось ранее отброшенным на пути восхождения. То есть, пока адепт совершает духовное восхождение к Богу, он отбрасывает феномены, переживания, привязанности и эго как субъект-объектные иллюзии (Майя), освобождаясь для Божественного в себе. Но, достигнув его, он преодолевает в том числе и иллюзию самой Майи, т. е., как говорят некоторые школы высшей Адвайты, Майя — это тоже проявление Божества, и сущность иллюзии заключается в том, что ее, по сути, нет, есть только восприятие «иллюзии» как иллюзии. Направляя взгляд от адепта к Богу, человек видит лестницу препятствий и испытаний, глядя же от Бога к миру, реализованный адепт не видит двойственности и/или никакой проблемы в наличии двойственности, так как её природа амбивалентно реально-иллюзорная. Так как мир есть манифестация Божественного начала, то даже дуализм в нем носит его отпечаток и, глядя из Истока на Проявление, всё зримое освящается. Постижение конечной недвойственности не превращает черное в белое, не отменяет и не устраняет ужасных явлений, но превосходит их и объемлет своей открытостью, давая вещам и феноменам быть такими, какими они есть.

Важно также заметить, что в религиоведении считается, что суфийская практика «погашения я» (фана), когда адепт усмиряет себя и становится проницаемым для света Бога, как и практика исихазма, восходит своими корнями к индуистским аскетическим практикам и медитациям.

Непосредственную данность опыта, любого из трех видов, Флоренский в силу провозглашенной самоочевидности сводит до логического тождества A = A.

Далее, в том же письме:

«А = А. Этим сказано все; а именно: “Знание ограничено суждениями условными” или, попросту: “Молчи, говорю тебе!”. Механически затыкая рот, эта формула обрекает на пребывание в конечном и, следовательно, случайном. Она заранее утверждает раздельность и эгоистическую обособленность последних элементов сущего, разрывая тем всякую разумную связь между ними. На вопрос “Почему?”, “На каком основании?” она повторяет: “Sic et non aliter, — так и не иначе”, обрывая вопрошающего, но, не умея ни удовлетворить его, ни научить самоограничению. Всякое философское построение этого типа дается по парадигме следующего разговора моего со старухою-служанкой:

Я: Что такое солнце?

Она: Солнышко.

Я: Нет, что оно такое?

Она: Солнце и есть.

Я: А почему оно светит?

Она: Да так; солнце и есть солнце, потому и светит. Светит и светит. Посмотри, вон какое солнышко…

Я: А почему?

Она: Господи, Павел Александрович, словно я знаю! Вы грамотный народ, ученый, а мы – неучены» .

Далее Павел Флоренский навязывает проблематику сухого и костного закона тождества А = А как сущности познания и восприятия мира в целом. Забегая вперед, следует сказать, что такое познание Флоренский оставляет для всех неправославных, ещё не принявших особого христианского мышления, сущность которого он излагает в дальнейшем касательно мышления о Троице (Письмо III).

Тем не менее решительно нельзя согласиться с голословным отождествлением нехристианского мышления со структурой А = А. Данный закон тождества, конечно же, имеет свое место и сферу применения в реальном мире, но его уровень и область крайне узки и ограничены материальным срезом самой этой реальности. Иначе говоря, это взгляд через замочную скважину, а точнее — взор на мир через щель между полом (слепой хорой-материей неоплатоников) и створкой двери (открытым холистским языческим мировосприятием и мышлением).

Выбирая дискурсивный пусть рассуждений, Флоренский пишет о законе тождества как об основе мышления и восприятия мира:

«Каждое А, исключая все прочие элементы, исключается всеми ими; ведь если каждый из них для А есть только не-А, то и А супротив не-А есть только не-не-А. Под углом зрения закона тождества, все бытие, желая утверждать себя, на деле только изничтоживает себя, делаясь совокупностью таких элементов, из которых каждый есть центр отрицаний, и притом только отрицаний; таким образом, все бытие является сплошным отрицанием, одним великим “Не”. Закон тождества есть дух смерти, пустоты и ничтожества».

С этим может согласиться и язычник. Но мы не можем согласиться с тем, что языческое мышление и есть мышление формулой А = А и что оно исчерпывается им. Данный закон полновластно царит в сфере математической, физикалистской и доказательной позитивистской науки Нового времени. С точки зрения Традиции восхождение и утверждение такой парадигмы мышления говорит об остывании и окостенении мироздания, о наступлении эсхатологических времен (Железный век, Кали-Юга). Когда изначальная полнота манифестации сакрального редуцируется до механического мира физических законов и логики.

В сфере морали закон А = А Павел Флоренский отождествляет с эгоизмом Я в его радикальных формах, как ненависть к другому, то есть к любому не-А. Этот важный нюанс и экстраполяция логики на отношения с Другим в дальнейшем будут ключом для понимания самой сущности креационизма и его отношений с иными (языческими) традициями.

Язычества — это манифестационизм и холизм. Сущность манифестационизма заключается в том, что мир устроен как проявление (лат. manifestare) Божественного начала, творение космоса, порядка, природы и человека из самого себя. Божественный исток есть сакральное, есть Единое в неоплатонизме. В разных традициях у разных народов множество Богов имеют либо совсем автономную «персональную» природу, либо на уровне метафизики трактуются как лики (аватары) верховного Божества (например, в индуизме).

Базовой установкой языческого мышления можно назвать символ/холизм. Символ не противоположен знаку с одним четким означающим, но превосходит его в своей экзистенциальной полноте. Символ более объемлющ, его формула — это всегда А = А + что-то ещё[возможность этого «ещё»]. Символ нанизан на эйдетическую нить семантических значений, его герменевтика широка. Тождество А = А — лишь частный случай совпадения или толкования символа в культуре и более узком контексте. Змея — это и конкретное пресмыкающееся, то есть из семантического многообразия змеи-символа подсвечивается одна конкретная сторона значений; но в другом месте змея — это, например, Йормунганд — мировой Змей, олицетворение хтонических сил и эсхатологическая фигура, другой семантический срез того же символа. Об этом же — холизм, то есть целостность и всеохватность восприятия. Символ холистски открыт к толкованию, к спуску вниз до конвенциональных позитивистских определений вещей типа «змея — это пресмыкающееся вида…» или математических формул, либо вверх к метафизическим уровням, включая аллегории . Однако это не означает, что в язычестве при столкновении с любой вещью на человека обрушивается лавина всех символических значений. Принципиальна возможность распутывать клубок символа при мистическом чувстве, зове тайны и открытости бытию как таковому.

Этому близок приведенный выше диалог со служанкой, отталкиваясь от которого далее Флоренский критикует уже познание дискурсивное, указывая, что вместо четкого ответа (дефиниции) на вопросы «что такое солнце,» или «что держит землю?» , такой тип познания воронкой уходит в бездну бесконечного увиливания и перечисления различных аспектов и иносказаний, regressus in indefinitum. В этом случае дискурсивный путь приравнивается к полисемантике символа, который в череде своих дефиниций (definition; ограничение) покрывает инфиницию сакрального (infinition; нуминозный опыт безграничного), но Флоренский не делает здесь того жеста, который он позднее в третьем письме совершит относительно понимания природы Троицы. Её он также предлагает мыслить сугубо язычески: как единство в нераздельной-но-и-неслиянной тройственности Отца, Сына и Святого Духа. В случае Троицы Павел Флоренский подчеркивает тождество-в-нетождестве (слияние-в-разделении) как метафизическую уникальность Троицы, при этом призывая мыслить её нелогично (как тождество), немистично (только как единство) и недискурсивно (здесь противоречие единства-множества), но схватывать как тáвокое – т. е. холистски, как символ. В этом ему помогает тот факт, что Троица ограничена, собственно, триадой Отца, Сына и Духа, т. е. является усеченным символом, практически А = (А1; А2; А3). Про языческий же символизм Флоренский утверждает, что он порождает бесконечность толкований: как бесконечное перечисление. Так и бесконечное блуждание по кругу. Здесь необходимо сделать важное замечание: несмотря на то, что символ и воплощает полисемантизм на различных уровнях бытия, он не подобен бесконечному выведению любых значений из любой отправной точки-слова. Символические нити связей, постоянное прячущееся за каждым тождеством «что-то ещё» все же завязано на исходной отправной точке символа. Солярная символика во всем её безграничном разнообразии все же не перетекает своевольно и волюнтаристски в символику хтоническую. Вещь при всей своей экзистенциальной символической нагрузке (например, меч как символ патриархальной власти и конкретный именной меч конунга из скандинавских саг) сохраняет некие границы либо условия для метаморфоз или смещения регистров (превращение меча в серп как ритуальный перевод воинственной функции вниз, в аграрную женскую семантику). Флоренский пользуется тем, что количество «частей» или ипостасей Троицы ограничено четко, в то время как семантическое богатство языческой символики подчас не имеет обозримых чисел или границ. Но в основе того и другого лежит один и тот же принцип схватывания целостности при признании самостоятельности частей. Из этого следует, что, волюнтаристски навязав всему неправославному мышлению логику тождества А = А, сам богослов преодолевает её с опорой и апологией языческого холизма. В этом прослеживается то самое теологическое «двоеверие», сильное влияние неоплатонизма, Ямвлиха на мышление Флоренского. В христианстве это называется «мистикой» и в целом допустимо, пока не переходит в маргиналии и ереси относительно ортодоксии; реликты языческого мышления под оберткой христианского дискурса и языка.

Недостаточность пути самоочевидности и пути дискурсивного Павел Флоренский видит в том, что они в итоге неспособны привести к конечному и полному, непротиворечивому знанию. Самоочевидность замыкается на тождестве и эгоизме, слепнет. Дискурсивное же познание уходит в regressus in indefinitum. В итоге, рассуждая об «Истине», мыслитель вынужден остановиться. Мистический опыт, самоочевидность и аналитическое рассуждение входят в противоречия и не позволяют вынести окончательное суждение об «Истине». Мыслитель сталкивается с апорией и эпохэ (ἐποχὴ; задержка) — двумя важнейшими понятиями в трудах Флоренского.

Неспособность утверждения и преодоления сомнений, противоречий, приводит к эпохэ, для Флоренского это — не просто пауза, стояние в проеме, но патологическое состояние, «безумное вскидывание и корча, неистовое топтание на месте, метание из стороны в сторону, — какой-то нечленораздельный философский вопль». В другом месте он пишет: «Разумное доказательство только создает во времени мечту о вечности, но никогда не дает коснуться самой вечности». Действительно, так порождается иллюзия, мираж, преследуя который в своем уме мыслитель никогда не догонит, как Ахиллес не догонит черепаху в известной апории Зенона. Это чревато дурной бесконечностью и падением в бездну, «сжигающим изнутри огнем» невозможности познания «Истины» у Флоренского; Сакрального в божественном единстве — скажем мы.

Здесь также есть ремарки касательно философских стратегий мышления при столкновении с эпохэ и угрозой безумия.

Для Флоренского эпохэ — это Ад, мучение, вечное «все ещё нет», вызванное апорией — неснимаемым противоречием. Но в другом месте эта же ситуация апории приводит его к необходимости совершения интеллектуального прыжка за пределы логики и рацио, когда речь идет о познании Троицы в единстве и неслиянности её частей. Попадая в ситуации апории, мыслитель оказывается перед развилкой: продолжить дискурсивный анализ и пасть жертвой сумасшествия либо совершить «прыжок» за пределы рацио, к схватыванию истины как холизма, символа. Во втором случае мы видим, как апория обращается в дзенский коан, сущность которого не в том, чтобы дать правильный ответ, а в том, чтобы сломать оковы ума (дискурсивные стратегии и практики), чтобы прорваться к реальности «как она есть», испытать сатори (пробуждение). Дискурсивный анализ есть лишь путь, подводка к ситуации необходимости прыжка. А = А абсолютно справедливо на своем месте и этаже реальности, самотождественные суждения не отменяются, но схватываются в общем целом озарения.

Мы можем различить типы безумия в связи со столкновением с апорией. Негативный сценарий открывает путь сумасшествию, патологии и гибели души, о чем преимущественно и пишет Флоренский. Второй — наоборот, говорит о священном безумии, аполло-дионисийском опьянении, к сожалению, чуждом авраамическому духовному опыту. Выход из апории и эпохэ есть экстазис, изумление. Оба слова указывают на «во-вне-стояние» или «из-ума-исхождение». Это — один из круга равных путей к Сакральному и обожествлению в язычестве, в экстатических практиках под покровительством Диониса или германского Вотана/Одина.

Священное безумие, в отличие от профанного сумасшествия, есть опьянение Единым — тем, что приоткрывается при схватывании в прыжке символа как инфиниции: безграничного не в своем множестве значений, но в том, что превышает и объемлет в нуминозном любую множественность. Негативным дублем «снизу» этого Единства может выступать самоочевидный моральный эгоизм, который Флоренский выводит из установки А = А, фактически говоря о современном «последнем» человеке.

Возвращаясь к спору Флоренского и служанки: выходит, что последняя фактически больше и искренне открыта бытию и миру таким, каков он есть. На вопрошание «что есть солнце?» она искренне отвечает так, как оно есть: солнышко; потому, что светит; вон какое хорошее. Об этом же открытом бытию вещей восприятии пишет и Мартин Хайдеггер . И только неспокойный ум богослова требует исключить «болтовню» и требует: дайте дефиницию, скажите «А = А».

Беспокойствие ума как преграда для сатори, постижения высших состояний божественности в школах адвайты или экстаза от созерцания Единого у неоплатоников, является давно известным фактом. Павел Флоренский говорит об уповании на веру и Бога, — почти аналогичные обращения мы можем увидеть и в индуистской среде, где они дополняют активную практику. Отточенный ум может быть подспорьем для штудий о тончайших нюансах апофатического богословия и приближения к Единому, где идея изумления и экстаза (прыжка «веры») лежит подспудно сплошь и рядом. Оказавшись же «на вершине» или погрузившись в истину Сакрального, предшествующие ступени восхождения и дискурсивные практики, включая апорию и эпохэ, не отменяются и не выбрасываются как предшествующие, — равно как при реализации собственной Божественности (атман есть брахман/хенологический экстаз) феноменальный мир не исчезает и не противопоставляется высшему Божеству, — а включается в общее единство как его закономерная и локализованная часть; проблема же эпохе не разрешается, но снимается (в гегелевском смысле). Отсюда важное определение сути индийских даршан и устремлений неоплатонических мистиков как стремления к монизму.

О монизме же Павел Флоренский в третьем письме пишет:

«Отказ для Бога от монизма в мышлении и есть начало веры. Монистическая непрерывность — таково знамя крамольного рассудка твари, отторгающегося от своего Начала и Корня и рассыпающегося в прах самоутверждения и самоуничтожения. Дуалистическая прерывность — это знамя рассудка, погубляющего себя ради своего Начала и в единении с Ним получающего свое обновление и свою крепость» .

Для язычества монизм является вершиной теологической и кульминацией мифологической структуры. В ряде традиций божественный монизм выражен эксплицитно, как в метафизике индуизма (все есть проявление Брахмы или сознания Шивы, игрой Шакти). В других есть тесное к нему приближение, как в неоплатонизме или, согласно нашей герменевтике, в «Видениях Гюльви» Младшей Эдды германо-скандинавской традиции . Наличие в пантеоне и мифологии высшей фигуры — Бога, духа, Отца-Неба и т. д. — является одной из начальных предпосылок к монизму. В других же традициях подчас нет столь глубоко проработанной мифологии и теологии, как в ключевых индоевропейских культурах. Тем не менее они также в своем мировосприятии погружены в сакральный холизм и одухотворенность мира как целого. Монизм и есть единение и целостность, которой креационизм противопоставляет единственность Бога и онтологическое различие Творца и мира. Онтология язычества, как мы уже говорили, заключается в манифестационизме — проявленности, creatio ex Deo. Креационизм (авраамические религии) строится на догмате о creatio ex Nihil — ремесленном творении Богом мира из ничто, что подчеркивает принципиальное различие в качестве и метафизическом масштабе Бога и мира, твари. Отсюда проистекает принципиальный и неснимаемый дуализм авраамических религий с онтологическим, сакральным и моральным перекосом в сторону благости Бога и порочности твари. Если в язычестве допустим веер мифологических и теолого-метафизических вариаций от наивного анимизма, дуализма буквального и иллюзорного (Майя; двайта-адвайта; дуализм на своем иерархическом месте), холизма и высшей недвойственности, то в креационизме такой плюральности нет. Самые смелые мистики, через которых говорит языческое наследие эллинской или индийской мудрости, доходят до стадии непосредственной близости или «дружбы» (суфизм) с Богом, но не единства.

Поэтому отрицание Флоренским монизма в пользу монотеизма и веры есть логическое следствие онтологии той религии, к которой он принадлежит и которую он отстаивает. Дуализм здесь — базовая предпосылка для всего дальнейшего движения по его преодолению и построению теодицеи. Изначальное несовершенство есть залог начала духовного подвижничества. С языческой же точки зрения несовершенство есть проявление «остывания» Космоса или сокрытия Божественного, т. е. регресса эпох по Гесиоду, наступления Рагнарёка у германцев. Здесь можно встретить возражение о том, что в христианстве несовершенство человеческой природы есть следствие первородного греха в Эдеме, а задача подвижника заключается в реставрации адамического совершенства. С этим можно согласиться лишь отчасти, так как совершенство времен Эдема не идет в сравнение с совершенством Золотого века, о котором говорят мифологии народов, отголоски которого встречаются в мифах о блаженных землях или островах бессмертных, где люди живут совместно с Богами; либо с реализацией саддху внутренней Божественности, когда он становится дживанмуктой — реализованным адептом и Божеством. Блаженство Эдема и чистота Адама и Евы все равно обособлены изначальной отделенностью от Бога, они не проявления Божества, но его креатуры; сосуды, слепленные гончаром. Их блаженство — пребывание в Райском Саду рядом с Богом, но не сущностное обожение и единение.

Как мы уже замечали, монизм де-факто не исключает дуализма как актуального восприятия и отражения реальности на определенном онтологическом уроне или степени инициации. Здесь можно провести аналогию с дискурсивным познанием как оттачиванием ума перед необходимостью прыжка к прозрению.

Флоренский настаивает на дуализме и прерывности как залоге такого мышления, которое, так или иначе, обязательно зайдет в тупик эпохэ. Для язычества апория разрешается в изумлении и экстазе, Флоренский же предлагает уповать на веру и особое иррациональное, алогичное понимание (схватывание) Троицы как триединства. Ранее мы уже определили этот гносеологический ход как усеченное язычество. Если для язычника изумление освящает всё мироздание, то христианину остается только святость триединства и успокоение/блаженство в соседстве с ней, когда он входит под сень света этой «Истины», но никак не сливается с ней и, покидая её, вновь ввергается в дуалистический мир креатуры. Отсюда — обреченность апории на сумасшествие, столкновение с ней в первую очередь порождает адские муки эпохэ, которые отступают силой веры в Троицу. Об этом Флоренский пишет:

«Свет мистиков не разрешал им ἐποχή, да и не мог разрешить ее. Они и видя не видели. Ты спрашиваешь, почему так. Потому, что у них не было догмата Троичности, а были лишь призраки учения о троичности, не имевшие в себе соли его, сверхлогического препобеждения закона тождества» .

Мы уже сказали достаточно о преодолении закона тождества и иррациональном изумлении в язычестве и мистике в частности. Ранее у Флоренского есть сравнение мистического пути с синицей, а дискурсивного — с журавлем. Здесь же он отрицает способность мистического озарения разрешить эпохэ. Мы же лишь напомним, что народная мудрость отдает предпочтение синице в руке.

Сама же постановка безальтернативности Троицы и веры для разрешения адских мук ума приводит нас уже к другой проблеме, связанной с христианством и креационизмом в целом. Проблема эта — признание и отношение к Другому. Для авраамических религий принципиальный и экзистенциальный Другой — это языческие традиции, их мудрость и принципиальное отличие их онтологии и структур.

Язычество выражает разной степени инклюзивность по отношению к Другому, к другим традициям. С древности нам известна практика сравнения Богов одних народов с другими, обнаружение общих черт, вследствие чего заключалось, что, например, «германцы знают нашего Меркурия как Вотана». Если допустимо использовать это слово, то языческие традиции в некоторой степени «терпимы» к культам иных Богов других народов; и тем более мы проявляем уважение к ним, будучи в гостях и странствиях. Инклюзивность язычества на метафизическом уровне исходит из принципа манифестационизма. В феноменальном мире это выражается в плюральности традиций, народов и их культур, логосов и цивилизаций.

В отношении авраамических религий инклюзивность проявляется в том, что на ранних этапах христианизации Европы народы относились к Христу как к «ещё одному Богу», как к Богу, который щедр на удачу для конунгов, о чем сообщает А. Гуревич . В Индии знакомство с исламом привело к тому, что вначале Аллаха приняли как ещё одного Бога, и в порядке нормы было посещать мечеть по одним праздникам, а храмы Кришны — по другим. Позднее, когда ислам стал прибежищем далитов (низшей касты неприкасаемых), его статус сместился на нижний уровень в сословной и духовной иерархии.

Стоит заметить, что «терпимость», а точнее — способность в чужих Богах различать и видеть иные лики Богов собственных, — в язычестве не означала повальной «толерантности». Имеются примеры очень ограниченной, минимальной инклюзивности, например, дардский народ калаши на севере Афганистана не приемлет ни в каком виде учения ислама или христианства, для них это означает буквальное уничтожение идентичности. Но, с другой стороны, они очень открыты различным шаманским и синкретическим влияниям индуизма, буддизма или учений соседних народов.

В креационизме нормативом является позиция эксклюзивности, то есть собственной исключительности и превосходства. Авраамические религии, несмотря на своё родство от Авраама и общие онтологию и географический ареал возникновения, пребывают друг с другом в конфликтах (например, Крестовые походы, джихад и Реконкиста). Относительно же язычества и вовсе преобладает принцип «или-или»: или язычник принимает крещение/шахаду, или его ждет смерть. Язычник — всегда «недочеловек», пока он вне лона Церкви или уммы. Истории крещения и распространения ислама показывают это наглядно; иудаизм же избрал стратегию замкнутости от всех чужаков. Подавление иных традиций в креационизме идет рука об руку с распространением своей истины и догматики. Переводя это в иную метафорическую плоскость, мы можем заметить, что это схоже с редукцией полисемантики изначального Символа до конкретного единичного знака и его означающего, точнее до трех его ипостасей в учении о триединстве.

Вопрос же истинности как таковой решается по принципу близости «своего» и неприятия «иного». Как можно было заметить ранее, когда речь идет о язычестве, и Флоренский, и иные отцы Церкви выносят отрицательные и осуждающие языческое мышление суждения, но когда речь идет об их догматике и метафизике, они нередко одобряют точно такие же логику и проявления эллинской мудрости. Если одна и та же логика применятся для объяснения понимания природы Троицы — это благо, если она же присутствует повсеместно в высших языческих учениях, то она отрицается, либо вместо нее навязывается какой-то иной логический закон мышления, например, А = А.

В этом кроется глубокая и принципиальная проблема креационизма — признание Другого, отношение авраамических религий к неавраамическим традициям в русле плюральности и ансамбля цивилизаций. Вместо этого на протяжении всей истории что христианство, что ислам воплощали стратегию сведения всего многообразия к единице (ортодоксии) и универсализму («несть ни эллина, ни иудея»). Решения этой фундаментальной проблемы пока не видно.

Одним из наиболее нелицеприятных примеров захватнической политики креационизма в лице христианства является приписывание себе мудрости древних философов, таких как Гераклит и Платон, «христиане до Христа». Несмотря на то, что учение Платона и «эллинская мудрость» были преданы прямым анафемам на поместном соборе в Минах в 543 году при императоре Юстиниане и повторно в XI веке по случаю осуждения неоплатоника Иоанна Итала, их влияние и желание приписать их философию себе в христианской среде чрезвычайно сильны. «Все лучшее до христианства — наше», — гласит известная максима. Здесь мы вновь сталкиваемся с чистейшим волюнтаризмом и игнорированием различий в фундаментальных онтологических установках язычества и христианства. И если для язычества обильные инфильтрации и идеологическая «контрабанда» внутрь христианской теологии, по сути, есть вещь позитивная, то для самого христианства это представляет проблему и множественные смещения регистров и движение в сторону мистических маргиналий и ересей. Яркий пример из католического мира — учение Майстера Экхарта и рейнских мистиков, которые прямо указывают Плотина и Прокла своими учителями. С помощью довольно прозрачной деконструкции их идей язычники германо-скандинавской традиции могут оперировать их трактатами и выводами в свою пользу, в то время как исторически папский престол инициировал разбирательства и гонения на Экхарта.

Вспомним, что Павел Флоренский выводил из логической самоочевидности закона А = А моральный эгоизм самозамкнутого Я. В данном случае мы можем ясно увидеть, что авраамическое стремление (которое есть проявление хюбриса) редуцировать культурный плюрализм (семантический плюрализм символа) к четкому лаконичному набору догм (ипостасей в Троице; набора означаемых знака) есть ещё не тождество, но стремление к названной ситуации единичности и отсутствию Другого.

Письмо VIII

«Кому как не язычникам было знать о призрачности загробного существования и о дурной бесконечности геенских мучений? Не ведая при жизни освобождения от силы этого вихря самости, от мучительной работы геенны, они с удивительною пластичностью выразили это переживание в целом ряде адских образов. “Самые наказания изображаются в таком виде, — делает наблюдение исследователь эллинских идей о загробной жизни, — что более всего остального они указывают здесь лишь на тщетность, бесплодность вечных усилий наказуемого достигнуть какой-либо важнейшей для него цели, — бесплодность, видимо, намекающая на тщетность и суетность всех вообще усилий и стремлений человека в период земного его существования”» .

В данном отрывке Флоренский приводит описание языческого «ада» как удела всех неверующих. Отталкиваясь от того, что язычники пребывают в геенне при жизни из-за неспособности разрешить эпохэ в силу отсутствия «истины» Троицы, он экстраполирует их страдания и на загробную жизнь. Здесь, опять же, проявляется однобокая ангажированность православного апологета.

Во-первых, традиции разных народов повествуют о множестве загробных миров и сценариев посмертного путешествия бессмертной души. Будь то перерождение души в роду своих потомков, либо её пребывание в одном из миров после кончины тела. Германо-скандинавская традиция учит тому, что лучшие воины после смерти попадают в Вальхаллу — Зал Павших, где они пируют и сражаются, то есть проводят время достойно и сообразно их славе, ожидая, когда наступит их час эсхатологической битвы. Богиням Фрейе и Фригг принадлежат чертоги для влюбленных и супругов. Нижний же мир, Хельхейм, представлен как место туманного уныния, где души пребывают отведенный им до нового воплощения срок. Хельхейм схож с греческим Аидом или царством Плутона.

Во-вторых, так как в язычестве нет прямых аналогов Рая и ада христиан, царство уныния Аида/Хель походит на них лишь отчасти и не наполнено муками, истязаниями чертями и той структурой, которую описал Данте. Более ужасные картины ада, Нараки, мы встретим в буддизме и тантризме, где душа с плохой кармой проходит долговременный путь очищения и воздаяния, после чего следует соответствующее перерождение. Эта позиция близка учению Оригена, которое также было предано анафеме. У славян, среди прочего, бытовало представление о Пекле — загробном мире, название которого говорит само за себя. Но, помимо него, были широко распространены культ предков и представление об их перерождении в роду.

В-третьих, Флоренский для иллюстрации бесконечных страданий, которые прямо аналогичны мучительному эпохэ, называет Тантала, Прометея и Сизифа. Отталкиваясь от их историй, он делает обобщение о нормативности их архетипа и страданий для всего посмертного существования язычников. Но реальность в том, что в эллинской традиции Прометей, Сизиф и Тантал воплощают собой конкретный и уникальный тип виновного и наказания; они не распространены на всех, а скорее обособлены как экстремумы посмертного страдания и назидательные фигуры. Все три несут своё, действительно схожее с эпохэ наказание за титанические дерзновение и чрезмерность (хюбрис), за богоборчество (Прометей). Они воплощают собой природу титанизма как такового — вечное «ещё нет», вечное несовершенство, вечный процесс без конца (см. спор Флоренского и служанки), вечное пребывание в Аиде, в хтонической утробе (за исключением Прометея, но в его скандинавский аналог Локи как раз заточён под землей) . При всей схожести титанических страданий с той картиной адских мук эпохэ, которую рисует Павел Флоренский, все же их никак нельзя признать за всеобщую участь души после смерти.

В продолжение темы остановимся ещё на двух фрагментах того же письма:

«Видел я там наконец и Ираклову силу, один лишь призрак воздушный; а сам он с богами на светлом Олимпе сладость блаженства вкушал близ супруги Гебеи, цветущей дочери Зевса от златообутой владычицы Иры…

<…>

Таким образом, уже у Гомера была смутная догадка или темное воспоминание о том, что “εἴδωλον, призрак” человека может быть в геенне, a “αὐτός, сам” он — в горнем мире. Это гомеровское различение “самого” и “призрака” имеет себе любопытную параллель в виде различения “имени” человека и его “души”».

Здесь Флоренский противоречит сказанному им же выше: Геракл вкушает блаженство на Олимпе, вопреки декларируемой нормативности титанических страданий всех смертных. То есть он подспудно, но признает и различает несколько траекторий души после смерти. И даже тень Геракла не страдает от пыток у Гомера, но пребывает в скуке и помрачении. Разделение на «тень» и «самость», на «имя» и «душу» подводит нас к теме антропологической структуры в язычестве.

Наглядную иллюстрацию сложности человеческого устройства дает германо-скандинавская мифология и теология . Основные составные части человеческого естества согласно Старшей Эдде таковы: Один дал человеку дыхание; Хёнир — дух, а Лодур — румянец. Троица Богов одаривает перволюдей Аска и Эмблу материальными и духовными качествами. Традиция также приписывает каждому человеку «ликр» — внешний облик, который человек может менять, сродни оборотничеству. Также есть «скугья» — тень от вещи, от тела, которая обладает минимальным бытием. Теснее с жизнью человека связаны «хамингья» и «фюлгья» — духи-хранители, сродни «доле» и «недоле» в судьбе человека. Фюльгя — это спутник человека, который также может распространяться или принадлежать целому роду и наследоваться в нем после смерти своего обладателя. Так, после смерти, некоторые части человека исчезают, как дыхание, тело и тень; другие — душа, фюлгья и хамингья — отправляются в соответствующий загробный мир до нового рождения, либо находят себе нового достойного хозяина. Если мы говорим о знатном воине, ярле или конунге, то его загробный путь — Вальхалла, а его дух-хранитель и воплощение его удачи и славы наследуются династически, фактически как дар достойному. Здесь нет места никаким страданиям или унылому прозябанию теней в Хельхейме. Если же мужа настигает «соломенная смерть», то он не страдает так, как на это обречены титаны в Аиде, претерпевая лишь временную скудность подземного мира.

Отдельно следует остановиться и на различении имени и души человека, о чем говорит Флоренский: «Помяни, Господи, имярек, и душу его». Против разделения сущности и имени выступает славянская традиция (хотя аналогичные поверия и практика встречаются и у других народов), где в рамках культа рода существует обычай давать детям либо внукам имя старшего предка, преследуя конкретную цель — через имянаречение пригласить его душу к перерождению в роду, к возвращению в явный мир и семью. Привнесенное христианством разделение по факту уничтожает основу культа рода и перерождения предков, связь с загробными мирами и покровительство мертвых над живыми потомками.

В итоге мы видим, что попытки Павла Флоренского навязать образ христианского ада для язычества разбиваются о мифологические свидетельства разных народов, космологическую структуру языческих традиций и сложное устройство человеческого естества, вариативность его путей после смерти. Более того, подспудно он проговаривается о несовместимости православного «имяславия» и славяно-языческого родового культа, играющего важную роль в русской культуре.

Письмо IX

В девятом письме Павел Флоренский рассуждает о языческих Богах следующим образом:

«“Все полно богов — πάντα πλήρη θεῶν εἶναι” — таково основное положение язычества. Может показаться странным, но все-таки скажу, что это положение звучит безбожно и безмирно, атеистически и акосмически за раз: как говорит св. Афанасий Великий, “многобожие есть безбожие, многоначалие — безначалие”» .

Здесь священник Флоренский проявляет типичную ангажированность и необходимость «развенчать» традицию и Богов оппонентов-язычников. Так как в основе язычестве лежит манифестационизм — то есть творение мира как проявление Божественного, то аксиомой этой манифестации является её благое начало и свобода, открытость бытию (то, что греки называли словом алетейя, αλήθεια). Поэтому утверждение в «акосмизме» и «безмирности» языческого многобожия можно отвергнуть решительно и без труда, ipso factum. Далее, в защиту «безбожности» и «атеизма» языческого космоса Флоренский привлекает Афанасия Великого, но и он, и сам священник отказываются видеть очевидную истину в структуре языческих пантеонов у индоевропейских народов. И так, при наличии множества Богов различных рангов (асы и ваны; олимпийцы и музы, духи, пенаты; дэвы и асуры; etc), в пантеоне всегда выделяется один Бог-Отец, или «первый среди равных», будь то Зевс, Вотан, Брахма или Шива, Отец-Небо у кочевых народов, наиболее почитаемый дух-предок или тотем. Он и есть первоначалие, не зря он носит имя «Отца» или, как Вотан или Зевс, «Всеотца». В своей структуралистской парадигме Жорж Дюмезиль писал о триадической структуре пантеона индоевропейских Богов, которая отпечатывалась в социальной структуре обществ. Он выделял триаду: Бог-Творец, Бог воинов, Бог Плодородия, что отражалась в сословиях: жречество, воинство, земледельцы и ремесленники. В этой триаде верховенство, как и в обществе, отводилось паре жрец (власть духовная, ближе всего к Богам) и царь, князь (власть одновременно светская и духовная в том числе, ср. египетскому представлению о воплощении Бога в фигуре фараона). Наличие иерархии напрямую указывает нам на наличие вершины пирамиды, то есть на то самое первоначалие, а не на «безначалие». Более того, если присмотреться к этой структуре внимательно, к союзу жречества и аристократии, то можно увидеть её следы в православном византийском учении о «симфонии властей» патриарха и императора. Вновь проявляют себя древние индоевропейские структуры, заложенные в глубокой языческой древности.

Перемещаясь ещё на уровень выше в область метафизической проблемы «начала», т. е. «первого» и «властного», мы можем говорить об апофатическом Едином как изначальном истоке всей Божественности и множества Богов в целом. Оно и есть нетварный источник всего и начало начал, о нем можно говорить только в апофатическом регистре речи, и это составляет уже содержание мистических и философских учений в язычестве (Пара-Шива или Брахма Ниргуна в адвайта-веданте). Мы можем возразить Афанасию Великому, что язычество утверждает не «безначалие», а Единоначалие в двух регистрах: Бог-Отец, первый среди равных в семье Богов, и апофатическое Единое как основа манифестации Божественного.

Процитируем следующий фрагмент:

«Эти многочисленные демонические существа были для античного человечества прежде всего страшны, как и сейчас страшны и демоничны они для всякого безблагодатного сознания, во всякой вне-христианской религии, как страшны «духи» спиритов и тьмочисленные “божества” северного буддизма. Страх и трепет окружали человека; сами боги были демоничны, и связь с богами, religio, сводилась в существе своем к δεισιδαιμονία, к бого- или, точнее, к демонобоязненности и к вытекающим отсюда стремлениям магически заклясть недоброжелательного демона: Timor fecit primos deos, и древний человек втайне чувствовал, что чтит не богов, а демонов» .

Здесь священник Павел Флоренский совершает типичную ошибку всех апологетов, в частности навязывает позднее и сугубо христианское понимание греческого слова δαίμων античному греку и язычеству в целом. Слово «даймон», откуда происходит позднее «демон», означает буквально «духа» или «божество». Даймон — это либо буквально один из Богов, либо, позднее, промежуточная фигура духа-покровителя, среднего или младшего Божества между человеком и трансцендентным. В целом, даймон — это проводник ума и души в высшие сферы. В таком значении верно, что древний человек чтил и Богов, и даймонов — как сущностей, что превосходят человеческий уровень бытия и возможностей. Позднее в христианском учении часть функций античного δαίμων взяли на себя ангелы-хранители, а вся «негативная» семантика отошла в область демонологии.

Для простолюдина, для земледельца было естественно в некоторой мере страшиться Богов и стремиться жертвоприношениями обеспечить больший урожай в году или отвести какие-либо напасти. При этом напасти и злоключения исходили от сил титанических либо от фигур низшей демонологии: лярв, «чертей», кикимор или лешего, различной нежити и т. п. персонажей из фольклора. Именно с целью защиты от них люди обращались к Богам, откуда в крестьянской среде есть почитание воинственных Богов как защитников. Яркий пример — скандинавский Тор, подвески в виде Молота которого были широко распространенным оберегом в Скандинавии и долго сохранялись в эпоху двоеверия. В других случаях люди договаривались и даже в некоторой степени дружили с различными существами низшей демонологии, задабривали их. Здесь для язычника существует простор вариаций взаимодействия. Например, язычеству известны и формы ритуального богохульства, окруты и потех, как формы антиповедения, с помощью которого заклинались злые силы и обреталась защита. Если же язычники дрожали от страха перед Богами, то представить себе такое невозможно. К этому следует добавить, что такое скоморошье поведение и праздники, когда все переворачивалось с ног на голову, искоренялись христианством в течение всего Средневековья.

Наконец, лучше всего ошибочность демонизации древних Богов подчеркивает аксиома мистерий из гимна Аполлону Каллимаха:

«Кто его узрит, велик, а кто не узрит, тот жалок, —

Мы же, узревши тебя, Дальновержец, жалки не будем» .

Кто его — Аполлона — узрит, тот велик. Нельзя представить, чтобы подобный пиетет перед Богом на самом деле был формой демонолатрии или проявлением раболепского страха перед демонами. Боги возвышают, даруют мистерии и духовное восхождение, несут порядок в мир. Природу страха перед Богами можно объяснить тем, что интенсивное переживание священного, которое происходит при эпифании Бога, выражается в виде нуминозного ужаса, о чем писал Рудольф Отто. Это не страх «раба», но энтузиазм в изначальном значении этого слова «вхождение Бога в тело» или «Богоодержимость». Но религии авраамизма знают только одну, негативную форму одержимости и всегда судят по себе.

«“Смелость человека раздражает и беспокоит демонов, они не вверяются его любознательности и не любят, когда он старается открыть то, что они закрыли от его взоров златотканным покровом красоты. Даже независимый ум Аристотеля недалеко ушел от этой основной стихии древней религии: Любовь между богами и человеком, как между существами разнородными, невозможна”, — утверждает Стагирит. Любовь невозможна! — таково осознание своего богопонимания у всей древности…»

Первая часть цитаты полностью и дословно справедлива для христиан в случае полемики с естествознанием и науками. Стоит только «демонов» заменить на «Господа», как мы увидим классический полемический пассаж эпохи Просвещения:

«Смелость человека раздражает и беспокоит Господа, Он не вверяется его любознательности и не любит, когда он старается открыть то, что Он закрыл от его взоров златотканным покровом красоты».

Во второй же части Павел Флоренский и вовсе запутался в том, где и чья теология в его философии. «Любовь между богами и человеком, как между существами разнородными, невозможна», но язычество, от детально проработанных метафизик Азии или Греции до шаманизма и родовых культов Сибири всегда постулирует практически семейную связь между Богами и людьми. От эпитетов в виде Отец-Небо, Один-Всеотец, Мать-Земля и тому подобных до представлений о том, что человечество или конкретный род в своих корнях восходит к Богу (Сага об Инглингах). Либо же родовые культы и почитание духов особо уважаемых предков возносят их посмертный статус до богоравного. Отсюда очевидность того, что Боги и люди (в том числе в силу манифестационизма) — существа однородные, но разночинные, как Отец превыше своих детей. Про Любовь же в виде Эроса, древнего и многогранного Бога, возносящего мудрецов и практиков в высшие сферы, исчерпывающе сказано в диалоге «Пир» Платона и труде «Метафизика пола» Юлиуса Эволы. Тематикой любви и Эроса, точнее Бога Камы, пронизаны многие тексты индийского шактизма и тантр.

Цитата Стагирита, которую приводит Флоренский, абсолютно справедлива для креационизма — для иудаизма, христианства и ислама. Именно в этих религиях на всех уровнях постулируется качественное различие природы Творца и природы твари, человека.

Сущность самопознания монаха, аскета и человека духовного в язычестве — это трудный путь к обожествлению, к раскрытию своей Божественной природы. Сущность самопознания в креационизме — это осознание своей тварности и отличия от Бога, непреодолимой дистанции (эпохэ).

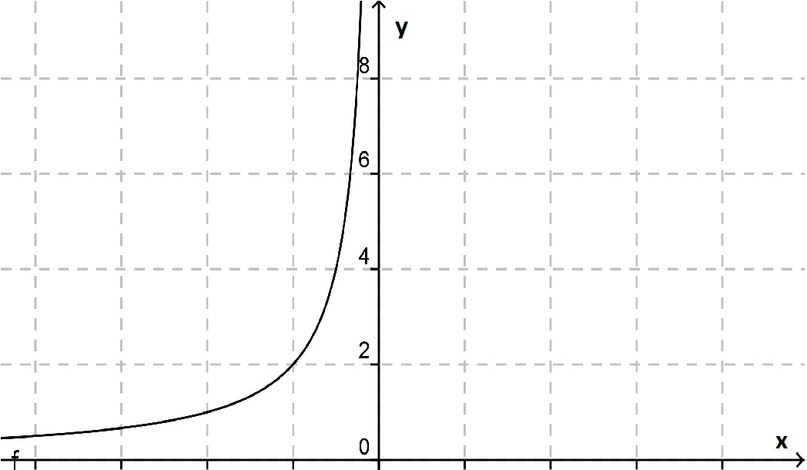

В нашей беседе об этой проблеме с о. Владимиром Цветковым в Софрониевой пустыни, настоятель привел в пример следующую метафору. Обожение православного подвижника происходит по Благодати Божией, и он, возвышаясь в своей чистоте и умалении самости, своего Я, приближается к Богу так, как график гиперболы приближается к восходящей оси y.

Как мы знаем, график гиперболы приближается к оси y бесконечно, но никогда не касается и не пересекает её; всегда остается стремящийся к нулю зазор. В духовном плане эта проблема решается таким образом, что человек восходит от тьмы греха к свету, и чем выше он восходит, тем ярче сияет тот свет, который в итоге ослепляет и застилает наличие какой-либо дистанции между Богом и человеком. Это и есть, метафорически, обожение по Благодати, но не по существу.

Язычники-традиционалисты могут выдвинуть несколько тезисов в связи с этой ситуацией:

• Если человек своей праведностью и подвижничеством возвышается (спасается) и на него снисходит благодать обожения, то почему он не может стать Богом по существу? Сродни тому, как греческий ум озарялся экстазом Единого или ум индийского йогина постигал атмана как Брахмана. Ответ лежит на поверхности: тогда Бог перестал бы быть единственным, и их стало бы как минимум двое. Но многобожие, или «грех придания Богу сотоварищей» в исламе, недопустимо для авраамизма.

[В таком случае дуга графика бы перестала стремиться к оси y, а выпрямилась бы, образовав параллельную вторую ось.]

• Исходя из вышесказанного, почему тогда Бог Яхве/Элохим/Аллах не может даровать обожение по существу в виде слияния адепта со своим естеством? Если Бог не допускает рядом с собой другого Бога, почему он тогда не принимает в лоно своей Божественности другого, как Целое принимает в себя часть?

[В таком случае дуга графика слилась бы с осью y и продолжила бы строго вертикальное движение, не пересекая ось.]

• Обратимся к тому, как учит другой неоплатоник-христианин, Майстер Экхарт:

«Если бы я преобразился в Боге, и Он сделал меня единым с собой, тогда, раз я в Боге живу, не было бы различий между нами... Некоторые люди воображают, что они смогут увидеть Бога — увидеть Бога, будто Он стоит там, а они здесь, но это не так. Бог и я — мы Одно. Познавая Бога, я принимаю Его в себя. Любя Бога, я проникаю в Него» .

Здесь рейнский мистик, который тоже излагает учение о духовной аскезе и восхождении к Богу, в своих выводах оказывается более последовательным неоплатоником. В учении Экхарта и Таулера есть конечная точка слияния и спокойствия.

В такой картине мира обнаруживается то самое де-факто непреодолимое эпохэ, реальность существования которого засвечивается по мере восхождения подвижника. Но если эту картину «затемнить» метафизически, то откроется правда о несопричастности праведника Богу, вскроется его отделенность и неспособность/нежелание авраамического Бога принять к себе кого-либо ещё либо терпеть рядом с собой кого-либо ещё; только стоять подле. Это — «плод запретного древа», горькая правда, которую языческая мудрость открывает последователям авраамизма всех его версий. Наши Боги с нами и вокруг нас, а ваш Бог даже в самом близком приближении — всегда далек.

Забегая немного вперед, процитируем ещё отрывок из «Столпа»:

«Цепь преемственно наследовавших философский престол умов Анаксагора, Сократа, Платона и Аристотеля близилась к науке по мере постижения единобожия» .

Во-первых, ошибочно утверждение, что помыслы и устремления Сократа, Платона и Аристотеля были устремлены к единобожию. Они были детьми своего времени и народа, политеистами. Да, в философии Платона есть устремление к утверждению одной, высшей среди всех идеи — это идея Блага, но никак не Бог Авраама. Даже если говорить о последующем неоплатонизме, то и в нем множество Богов и даймонов не отрицается, но венчается обнаруженным Единым. О том, что Единое язычества и Единственный авраамизма — это две разные онтологические реальности, сказано достаточно, но в свете вышеизложенного примера вытекает следующее. Очевидно, что слияние человека с тем или иным конкретным Богом, которому он поклоняется, либо экстатическое опьянение Единым, подразумевают собой монизм apriori. Как высшую реальность для тех немногих подлинных философов, йогинов, аскетов, монахов, которые посвящают свою жизнь Богам и священному. Без монизма нет подлинной хенологии, ибо не может быть единства там, где на всех уровнях подчеркивается онтологическое, сущностное различие Бога и твари.

***

Среди консервативной православной общественности иногда звучат тезисы о том, что Флоренский — это первый русский «традиционалист». Действительно, его эрудиция, ум и опора на эллинскую мудрость делают его подходящим кандидатом для этого. Одним из принципиальных моментов для традиционализма является негативная оценка эпохи Просвещения и Нового времени (парадигмы Модерна) в целом и научного позитивизма в частности.

О развитии наук Павел Флоренский пишет:

«В подтверждение того, что без монотеизма нет и науки, указывается

пять разрядов фактов, а именно:

1) ни у одного народа не встречается развития знания при исповедании им многобожия;

2) в древней языческой Греции не было ничего подобного тому, что мы называем развитием знания; философские же идеи не производили воздействия на народ;

3) лишь только арабы приняли Ислам, лишь только утвердился монотеизм, как овладело ими стремление к знанию и вскоре сделались просвещеннейшим народом тогдашнего мира;

4) рассеянные по всему лицу земли и претерпевая всевозможные бедствия и гонения, евреи однако ж везде и всегда обнаруживали стремление к знанию…;

5) что в Европе, где с введением христианства утвердился монотеизм, – началось умственное движение…» .

Для любого человека очевидна ангажированность, а местами и откровенная ложь высказываний, которые приводит священник Флоренский.

К тому историческому моменту, когда произошли библейские события и религия христианства окончательно оформилась в своей догматике, в мире успели возникнуть и погибнуть несколько «высокоразвитых» по тем временам цивилизаций, включая и Римскую Империю, современником крушения которой было христианство.

Философия возникает задолго до становления креационизма, и споры философских школ приковывали к себе большое внимание жителей полисов или Римской Империи. В них участвовали или их организовывали знатные горожане и аристократия, о чем сообщают диалоги Сократа и Платона. Выдающийся правитель Марк Аврелий был философом, не говоря уже про императора Юлиана Верного.

Также не приходится много говорить и про становление прикладных ремесел, архитектуры, инженерных знаний, астрономии и т. д. Здесь нечего доказывать, история говорит сама за себя.

Все указывает и на ошибочность финального пятого тезиса. С приходом христианства в известной мере произошел цивилизационный откат, по сравнению со временами расцвета Римской Империи. Лишь много позже прикладные науки вновь начали развиваться, выходя из-под сени догматического давления.

Справедливости ради стоит заметить, что мифологема о «мрачном Средневековье» не затрагивает областей философии и теологии, в это время движение мысли действительно не прекращалось. Вопрос же оценки этого мыслительного движения ставить не совсем корректно.

В этой главе Флоренский раскрывается как апологет деизма и прогрессизма Нового времени. Он приветствует рост наук, связывая его с монотеизмом. Действительно, влияние христианства на становление Модерна, в том числе и в сфере наук, широко известно .

Язычество утверждает, что мир движется от Золотого века к Железному, от лучшего состояния космоса к худшему, к разладу и хаосу. Поэтому движение времени оценивается как ухудшение, как наступление Рагнарёка или иного Конца. Только креационистские религии видят будущее, несмотря на пертурбации апостасии, в позитивном свете ожидания. Наше мышление времени циклично, от расцвета к увяданию, их — линейно, к позитивному будущему.

Приветствуя развитие наук, Флоренский по факту под видом «прогресса» приветствует то, что язычники считают «деградацией». И если мы обернемся назад, то увидим, как становление строгой научной картины мира в действительности обернулось истреблением всего Сакрального из мироздания. Жертвой воспеваемой Флоренским науки оказалось и христианство в том числе, промежуточная форма деизма (де-факто ересь с точки зрения ортодоксии) не удержала напора последних людей от прыжка в бездну материи. Мир стал «расколдованным», по меткому выражению Макса Вебера.

Далее Флоренский вновь противоречит себе:

«Я знаю, ты спросишь меня: “Но почему первохристиане сами не создали науки?” Потому, что им было не до того, как и вообще, вероятно, не до науки христианину, всецело отдавшемуся подвигу, хотя только он обладает нужными для истинной науки задатками. А в дальнейшем этому развитию христианской науки мешали чисто исторические причины, — те самые, которые вообще, при всяких верованиях, не давали развиться науке» .

Сначала остановимся на этом фрагменте: «…хотя только он обладает нужными для истинной науки задатками». Что, с нашей точки зрения, действительно делает христианина более открытым для разного рода наук?

На уровне гносеологии на это указывает то, что христианские предания предельно историчны, они опираются и засчитывают себе в плюс максимальную реальную историчность своих библейских событий. Иными словами, христианство и иные авраамические религии максимально материалистичны, они нуждаются в материальном и историческом обосновании своей истории и чудес. Там, где язычник открыт чуду, для христианина важно его задокументировать, подтвердить. Это свойство “глиняного горшка” их мировоззрения, вытекающее из креационизма. Позднее, с наступлением Просвещения, Нового времени и утратой веры в Бога, этот принцип найдет свое выражение в научной картине мира, где все должно быть подкреплено опытом и материально (эмпирически и позитивистски) достоверно .

В завершение мы хотим развесить над словами Павла Флоренского несколько вопросов, которые не требуют обязательного ответа, но самим фактом постановки воплощают противоречивость и возражение его позиции.

• Две последние цитаты противоречат друг другу. Флоренский то связывает науки с монотеизмом, то признает, что первохристиане не создали никаких наук и им вообще нет до этого дела.

• «Развитию христианской науки мешали чисто исторические причины, те самые, которые вообще, при всяких верованиях, не давали развиться науке». То есть, развитие наук все же не связно ни с язычеством, ни с монотеизмом, но с негативными условиями времени. Так с чем же в итоге?

• В этой же цитате важнейшее: «…не до науки христианину, всецело отдавшемуся подвигу». Но Флоренский — апологет науки и вменяет покровительство наук монотеизму как благо. Из этого следует, что сам Флоренский и иные православные или исламские ученые не отдались духовному подвигу всецело либо оказались и вовсе ему чужды.

• Из вышесказанного можно протянуть благородную руку помощи нашим оппонентам от креационизма. Ваша подлинная духовность воплощается в образе и идеале раннего христианства (период общины и катакомб), но как только раннюю Церковь наводняют толпы простолюдинов, происходит отказ от всецелого посвящения себя подвигу, начинается «воля к власти» и «воля к знанию», то есть апостасия — отпадение от учения. Поэтому более-менее аутентичное христианство, которое более миролюбиво и способно к мирному сосуществованию, возможно в монашеской жизни, в монастырях и аскетическом подвижничестве, а не в сферах наук или политики. Тот христианин, кто «всецело отдался подвигу», будет более понятен язычнику, чем властный клирик, и точно так же такой подвижник будет ближе к Богу и спасению — главной задаче верующего.

Заключение

Мы затронули лишь малую часть богословского и философского наследия Павла Флоренского. Действительно, в его трудах собраны и затронуты разнообразные темы, которые привлекают многих столь разных по своим взглядам людей. Мы специально не стали углубляться в нюансы православного вероучения, потому что уже до нас существовала и критика Флоренского со стороны православных, и его апология. Мы также обошли стороной обширные экскурсы в языческую теологию и языческий традиционализм, с позиции которого мы провели наш анализ и составили критические комментарии. Для подробного ознакомления и расширения понимания нашей теологии мы рекомендуем тщательно проштудировать литературу в сносках по тексту.

Фактически же мы увидели, что в тексте борются с собой три естества одной личности: Флоренский-верующий спорит с Флоренским-ученым, математиком, опираясь в своей теологии на Флоренского-неоплатоника, язычника. Все это порой порождает клубок противоречий, облаченный в искусный и дружелюбный к читателю слог. По факту, конечно же, нельзя признать Флоренского и традиционалистом из-за явной апологии деизма и прогресса. Как мы замечали выше, сложись его духовный путь иначе, Россия времен Серебряного века обогатилась бы выдающимся мистиком, возможно, литератором или свободным мыслителем.

Видеоматериал: https://youtu.be/ZUOGshKSYAc